《없는 것으로부터 오는 것들》

하루가 지나고, 또 하루가 지나자

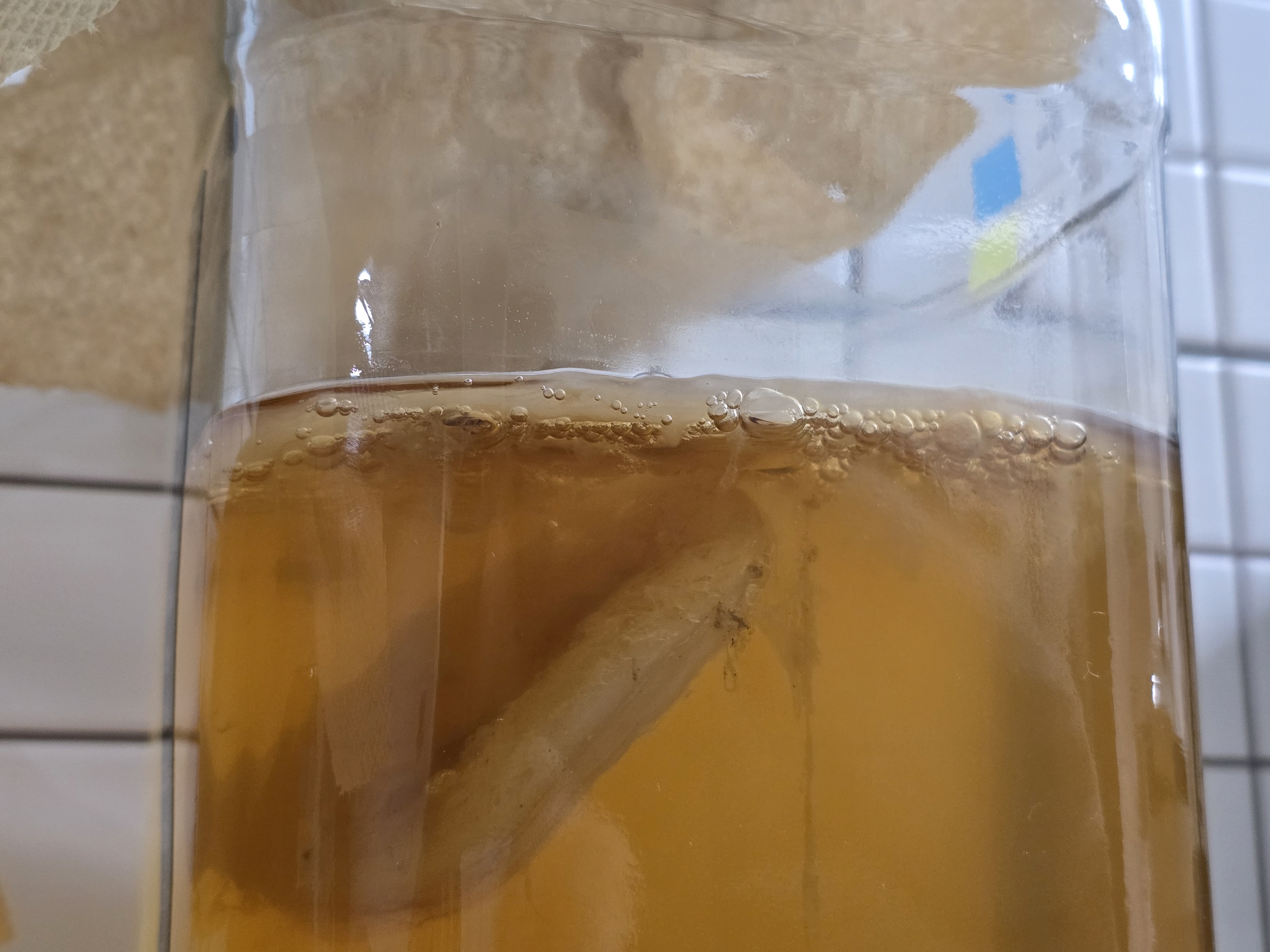

하얀 덩어리는 스멀스멀, 병의 위쪽을 점령해가기 시작했다.

어느 날은 구석 한 켠에 조용히 자라더니 다음 날 아침엔 병의 절반을 차지하고 있었다.

아무 소리도 없이, 아무 예고도 없이, 그러나 분명히 무언가가 ‘자라고’ 있었다.

나는 병을 흔들지 않도록 숨조차 조심스레 쉬며, 그 조용한 생명의 드라마를 들여다본다.

액체의 표면은 보들보들, 야들야들.

마치 잘 익은 무처럼 반투명하고 유연한 결을 가지고 있었다.

그건 그냥 막이 아니었다.

스코비는 마치 자신을 재구성하는 듯 차와 설탕을 먹고, 자신을 복제하며 겹겹이 새로운 생명체를 쌓아올리고 있었다.

혼자 들어갔던 그 한 장의 스코비가, 지금은 베이비 스코비들을 품고, 여러 겹 쌓아가며

새로운 집을 짓고 있는 중이다.

생명이, 아주 조용하게 자기 자신을 조직하는 풍경이었다.

과학자들은 이걸 ‘발효’라고 말한다.

하지만 내 눈엔 이건 거의 창조다.

자연이 스스로를 복제하고, 변화시키고, 새 생명을 만들어내는 과정.

매일 달라지는 표면의 질감,

조금씩 깊어지는 액체의 향,

기포의 움직임.

모든 게 살아있다는 신호다.

아직 언어로 완전히 옮길 수 없는 리듬.

나는 매일, 같은 자세로 그 병을 들여다본다.

자꾸만 눈길이 간다.

《조용한 창조들》

무(無)로부터 무언가가 생겨난다는 건, 늘 경이로운 일이다.

곰곰이 떠올려보면 내가 좋아하는 것들 역시, 다 그 감각과 닿아 있다.

아무것도 그려져 있지 않은 하얀 아르쉬지 종이 위로

손이 스윽 지나가며 만들어내는 선,

그리고 거기에 얹히는 붓의 색감들.

처음엔 없던 세계가, 눈앞에서 점점 형태를 갖춘다.

실뭉치 하나가 코바늘을 따라 요리조리 얽히고 감긴다.

나선처럼 돌고 도는 실의 결, 그 안에 쌓이는 손의 기억들

풀고, 뜨고, 반복하다 보면 내 손때 묻은 가방 하나가 완성된다.

말랑하고 거친 점토 덩어리가 손끝의 압력에 따라

점차 '무엇'이 되어가는 그 감각.

나는 창조의 순간을 사랑한다.

'없는 것’으로부터 ‘있는 것’을 만들어내는 일.

콤부차가 병 안에서 보여준 그 장면처럼, 내 일상에도 무수한 발효가 일어난다.

보이지 않는 것을 조금씩 드러나게 하고, 감각의 언어로 세상을 빚어내는 일.

오늘도 나는,

아무것도 없던 무언가를

세상에 처음으로 꺼내 놓는 그 순간을 기다린다.

작고 투명한 생명들이 서로를 연결하며 서로의 일부가 되어가고, 그 속에서 새로운 유기체를 만들어낸다.

아주 작고, 느리지만 확실한 창조.

《느리게 피어나는 것들》

요즘은 뭐든 빠르게 만들어지고, 빠르게 소비된다.

속도가 곧 능력처럼 여겨지는 세상에서, 나는 자꾸만 속도가 없는 세계를 꿈꾼다.

콤부차가 내게 가르쳐준 건 '만들어진다'는 말엔 반드시 시간이 필요하다는 것이다.

그건 단순히 며칠, 몇 시간이 흘러야 한다는 뜻이 아니다.

어떤 '느림의 감각'이 그 안에 함께 머물러 있어야만 비로소 완성된다는 뜻이다.

병 안에서 효모와 박테리아가

조용히, 아무 소리 없이, 그러나 정밀하게 스며들며

하나의 세계를 짓는 것처럼—

내가 사랑하는 모든 창조의 순간들도 그렇게 천천히 자란다.

수채화를 그릴 땐, 붓이 지나간 자리에서 색이 마르기를 기다린다.

다 마르기 전에 겹을 올리면, 의도치 않은 얼룩만 생기기 때문이다.

도예를 할 땐, 흙이 말라야 구울 수 있다.

급히 불에 넣으면, 어김없이 금이 가거나 깨진다.

뜨개질은 더하다.

작은 실 한 코, 한 코를 이어가며 만들어야 하는 세계.

빨리 하고 싶다고 속도를 내면, 금세 코 수를 빠트리기 일수고

손가락이 아파와 결국 멈춰야 한다.

천천히, 천천히 — 그게 가장 빠른 길이다.

나는 때때로 그 ‘느린 시간’을 견딘다는 게 어쩌면 세상에서 가장 용기 있는 일이 아닐까 생각한다.

눈에 보이는 변화는 없지만, 내 안에서는 분명히 무언가가 자라고 있다는 믿음.

그 믿음을 품고 계속 바라보는 일.

그건 단순히 기다리는 게 아니다.

그건 ‘함께 자라나는 일’이다.

만든다는 건

언제나 '흔적'을 남긴다.

시간의 흔적, 감정의 흔적, 손의 흔적.

빠르게 만들어진 것엔 그런 결이 없다.

내가 천천히 빚어낸 것들은

결국 나를 다시 만들어낸다.

기다림의 시간 속에서,

나는 내가 어떤 리듬을 지닌 사람인지 조금씩 알게 된다.

나는 이제, ‘잘 만든 것’을 꿈꾸지 않는다.

‘천천히 만들어진 것’을 소중히 여긴다.

그건 곧,

누구에게 보여주기 위한 완성이 아니라

나와 함께 숨 쉬는, 내 속도 그대로의 창조이기 때문이다.

오늘도 나는 내 리듬으로,

내 삶을 조용히 빚고 있다.

콤부차처럼.

아무 소리도 없이, 그러나 확실하게.